يمكن القول بأن مركبة “راشد روفر” قد تحطمت بعد أن أعلنت الشركة اليابانية المسؤولة عن تشغيل المسبار فقدان الاتصال بالمركبة خلال هبوطها. وقال مدير المشروع المسؤول عن الفريق الإماراتي الذي طور المركبة أن وصول المركبة التكنولوجية إلى الفضاء هو إنجاز بحد ذاته.

أشار الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء وخريج جامعة خليفة، قبيل محاولة هبوط المركبة إلى أن الفريق الإماراتي المكلف بمهمة “راشد روفر” على دراية بصعوبة هبوط المركبة، ولكن هذا الإنجاز يستحق المحاولة.

وأكد الدكتور حمد على أن هذه المهمة تعكس روح المغامرة التي تصل من خلالها دولة الإمارات إلى كل ما تريد، حيث قال: “تعتبر هذه المهمة دليلًا واضحًا على أننا لا نقوم بوضع الأهداف فقط، وإنما نترجمها على الواقع وهذا بحد ذاته يعد نجاحًا”.

وأضاف: “تعتبر الخبرات والمعارف التي اكتسبناها نجاحًا بحد ذاته عزز ثقتنا في مهام الفضاء”.

وقال فريق شركة (آي سبيس) بأنه سيواصل البحث عن الأسباب التي أدت إلى فقدان الاتصال عن بعد بمركبة “هاكتو آر”.

بدأت أول مهمة لاستكشاف القمر في العالم العربي منذ ثلاث سنوات، وتطمح دولة الإمارات أن تكون الدولة الرابعة في هبوط مركبتها على سطح القمر.

يعتبر هبوط المركبات الفضائية على سطح القمر بشكل سلس أمرًا في غاية الصعوبة نظرًا لعدم وجود غلاف جوي وعدم قدرة المظلات على إبطاء حركة المركبات، وقد نجح في تحقيقه فقط الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي.

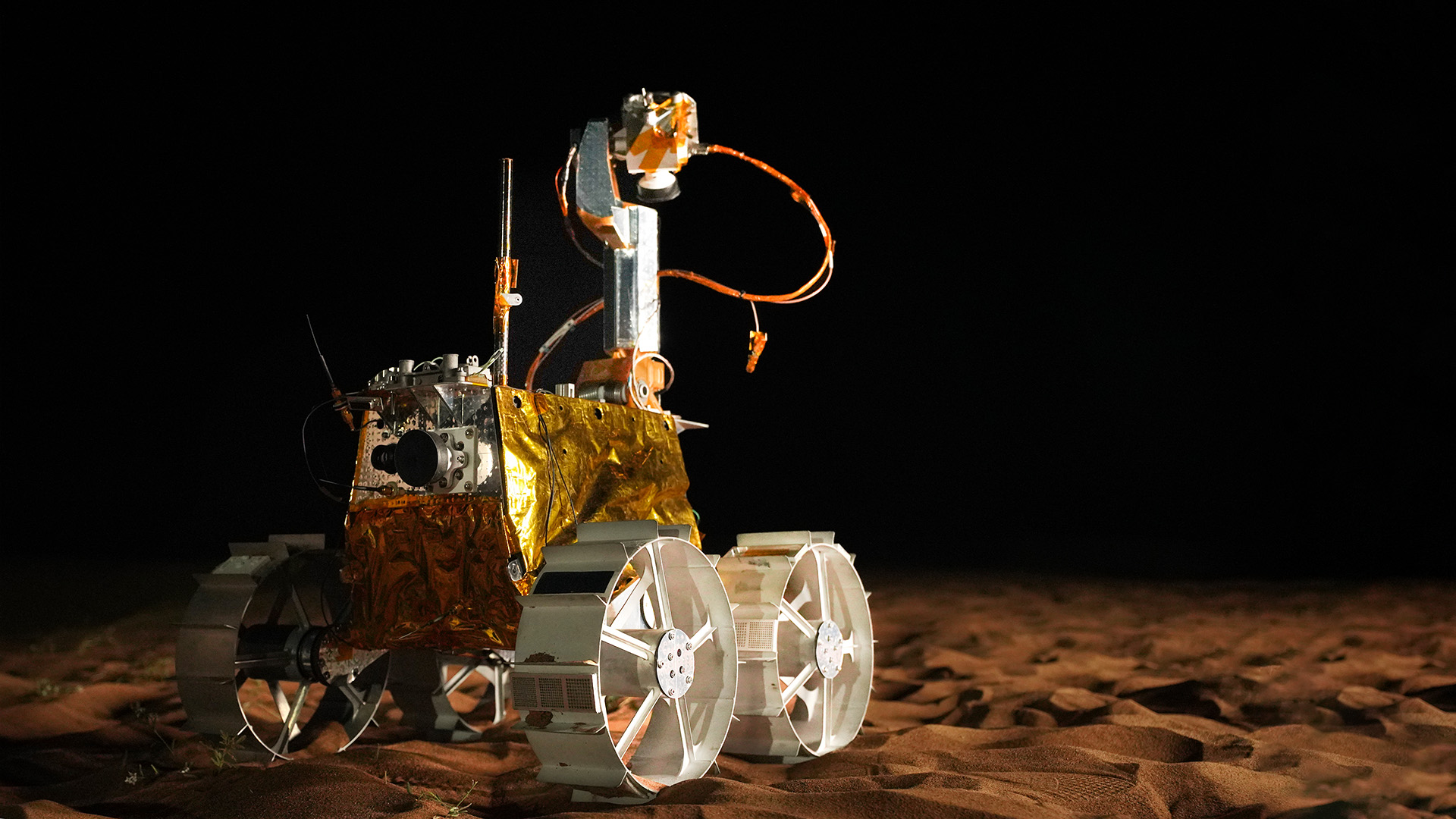

CAPTION: اختار الفريق موقع الهبوط لسهولة الهبوط IMAGE: أنس البني

CAPTION: اختار الفريق موقع الهبوط لسهولة الهبوط IMAGE: أنس البني وهدف المشروع إلى دراسة المواد على سطح القمر كالغبار والتربة والحطام الصخري ورصد النشاط الإشعاعي والإشارات الكهربائية، لما توفره من بيانات هامة يمكن الاستفادة منها في المهمات المقبلة. وتم تزويد المركبة الجوالة بكاميرتين ضوئيتين عاليتي الدقة للتنقل في أنحاء السطح، وبالتالي تحقيق الدراسة الجيولوجية لموقع الهبوط.

ويعتبر حجم مركبة “راشد روفر” أحد أهم التحديات التي واجهها الفريق المكلف بالمهمة.

قال الدكتور حمد: “نمتلك فريق عمل صغير يعمل على المشروع، حيث بذل الفريق مجهودًا كبيرًا من بداية المهمة وتصميم المفاهيم حتى هذه اللحظة. ففي معظم الحالات يعمل فريق متخصص في ضبط التصاميم وفريق يتخصص بالعمل على الجانب الهندسي وآخر متخصص بإجراء الاختبارات وفريق آخر يتخصص بالعمليات. أما نحن، فقد قمنا بالعمل على جميع هذه العمليات والمراحل منذ البداية”.

وقال: “تعتبر هذه المعرفة التي اكتسبناها من خلال هذه المهمة هي معرفة كبيرة وفي غاية الأهمية”.

وأضاف: “يوجد لدينا الآن مجموعة من الخبراء الذين يقومون بإجراء اتصالات مع الأنظمة على سطح القمر وخبراء مسؤولون عن أنظمة التنقل، كما يوجد العديد من الجهات في منطقة الشرق الأوسط التي تسعى إلى الوصول لهذه الخبرات والاستفادة منها”.

المعرفة التي اكتسبناها من خلال هذه المهمة هي معرفة كبيرة وفي غاية الأهمية.

– الدكتور حمد المرزوقي, مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

CAPTION: المرزوقي بجانب مركبة “راشد روفر” IMAGE: مركز محمد بن راشد للفضاء

CAPTION: المرزوقي بجانب مركبة “راشد روفر” IMAGE: مركز محمد بن راشد للفضاءوضم المشروع عددًا من المشاركين، منهم محمد رامي المعري، مدير مركز الفضاء وعلوم الكواكب في جامعة خليفة.

وقال محمد المعري في حديث له مع مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: “يعتبر وجود عضو في الفريق العلمي من جامعة محلية كجامعة خليفة مصدر فخر لنا”.

وفي سياق متصل، بذل الفريق المكلف بمشروع مركبة “راشد روفر” جهودًا كبيرة وهامة اشتملت على تصميم الأنظمة والأدوات المخصصة للمهمة.

CAPTION: تم بناء مركبة “راشد روفر” من قبل فريق إماراتي بالكامل IMAGE: مركز محمد بن راشد للفضاء

CAPTION: تم بناء مركبة “راشد روفر” من قبل فريق إماراتي بالكامل IMAGE: مركز محمد بن راشد للفضاءوقد كان من المقرر أن تقوم “راشد روفر”، المركبة التي سميت كذلك تيمنًا بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي الأسبق، بمهمة استكشاف للقمر تمتد لـ 14 يومًا.

ولعبت جامعة خليفة دورًا بارزًا في هذا المشروع تمثل بجمع البيانات وتحليلها والعمليات العلمية.

وفي الوقت الحالي، تعمل دولة الإمارات على مشروع مركبة فضائية ثانية. وقال الدكتور حمد قبل محاولة هبوط المركبة: “لم ننتظر من هذه المحاولة النجاح أو الإخفاق، وستكون المركبة القادمة أكثر تطورًا”.

ويحظى برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء بالعديد من المشاريع الأخرى القادمة.

وقال حمد المرزوقي: “نهدف إلى إطلاق قمر صناعي يتميز بالاستشعار عن بعد ليكون أحدث قمر صناعي للاستشعار عن بعد يطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، كما سيكون القمر الصناعي الحراري الرابع للمركز”.

وأضاف: “وننظم خلال هذا العام برنامجًا صغيرًا يُطلق عليه (مبادرة استضافة الحمولة)، وهي منصة تضم مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تتيح للدول النامية بإرسال الحمولات إلى الفضاء”.

وعلى المستوى الشخصي، صرح الدكتور حمد لمجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا قبل هبوط مركبة راشد: “يمثل القمر بالنسبة لي حالة خاصة، لاسيما في ثقافتنا كمسلمين، حيث نتبع التقويم القمري ونعتمد على مراقبة القمر لتحديد بداية شهر رمضان المبارك ونهايته”.

وأضاف: “اختلف منظوري اليوم بالنسبة للقمر في الوقت الحالي منذ اللحظة التي بدأنا من خلالها إجراء مهمات استكشاف القمر وتطوير مركبتنا القمرية التي تتجول هناك. ففي كل ليلة أنظر فيها إلى القمر، أدرك أنه لا يمكنني رؤية مركبة راشد لكن أعلم أنه يوجد هناك شيء مصنوع بأيدينا، وهذا شعور لا يمكنني التعبير عنه بالكلمات، إلا أنني أشعر بالفخر بأن أكون جزءًا من هذا الفريق الذي عمل في هذا المشروع”.